Chen Ying-Teh

Entre silence et structure : une peinture de l’espace intérieur

Artiste discret mais profondément singulier, Chen Ying-Teh (né en 1940) développe depuis les années 1970 un langage pictural où se rencontrent la rigueur de la composition occidentale et la sensibilité méditative héritée de la tradition chinoise. Formé à Taïwan puis installé à Paris en 1969, il appartient à cette génération d’artistes venus d’Extrême-Orient qui ont trouvé dans Paris non pas un modèle, mais un terrain d’expansion pour une vision personnelle du monde.

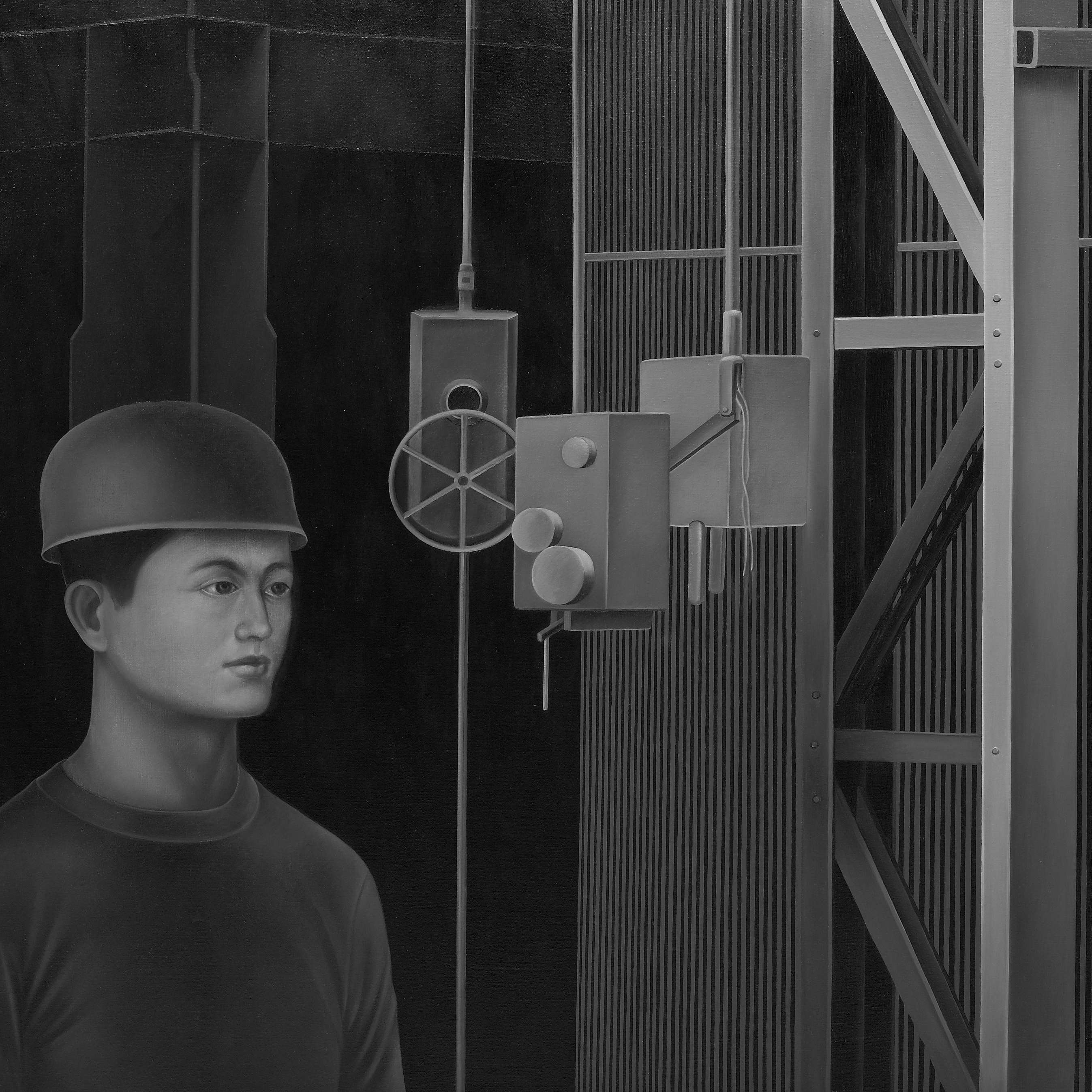

Né dans un environnement où l’industrie côtoyait les paysages agricoles, Chen Ying-Teh a très tôt observé les gestes des ouvriers, des cultivateurs et des anonymes du quotidien : une présence humaine humble et silencieuse qui imprègne ses œuvres des années 1970. La couleur bleue y occupe une place essentielle. Héritée à la fois du « bleu floral » de la peinture chinoise et des porcelaines à décor cobalt, elle devient chez Chen un espace de projection, une manière de suggérer la distance, la solitude ou la vastitude intérieure. Dans ces toiles, souvent réalisées à contre-courant des images officielles de la Chine maoïste, l’artiste façonne une « Chine bleue », méditative, existentielle, où les figures se tiennent dans un état de suspension.

Les thèmes qu’il aborde alors : ouvriers, soldats, bébés ou portraits isolés, apparaissent aujourd’hui comme les prémices d’un vocabulaire que nombre d’artistes chinois reprendront dans les décennies suivantes. Loin du commentaire politique explicite, Chen propose un regard profondément humain, où l’espace pictural devient un lieu de mémoire, de tension silencieuse et d’intériorité.

En marge des esthétiques les plus flamboyantes de son époque, Chen fait de la peinture un espace intérieur où les formes se déploient par strates, entre présence et retrait. Ses œuvres des années 1970 et 1980, rares sur le marché, témoignent d’un moment de recherche intense : surfaces mates, aplats silencieux, verticales tendues comme des architectures, fragments de silhouettes ou d’objets qui émergent sans jamais s’imposer.

Ce qui frappe d’emblée, c’est la retenue : un minimalisme sans froideur, qui fonctionne comme un lieu d’écoute. La ligne, héritage à la fois du pinceau chinois et des avant-gardes européennes, y joue un rôle essentiel. Elle structure la toile comme un souffle continu, un rythme intérieur qui organise l’espace sans le saturer. À travers cette économie de moyens, Chen crée une atmosphère où le réel se transforme en paysage mental.

Cette position entre deux mondes, la pensée visuelle de l’Orient et la modernité de la peinture française, donne à son œuvre une place à part. Ni narratif, ni strictement abstrait, son travail explore un état intermédiaire : un territoire fait de signes, de murs, d’ombres, de seuils, où le regard circule comme dans un poème.

Aujourd’hui, l’œuvre de Chen Ying-Teh apparaît avec une fraîcheur nouvelle. Dans un moment où l’art contemporain revalorise les pratiques intimes, les sensibilités hybrides et les dialogues interculturels, sa peinture offre une réponse profonde : celle d’un artiste qui, sans bruit, a construit une œuvre exigeante, subtile, et durablement ancrée dans l’histoire du regard.